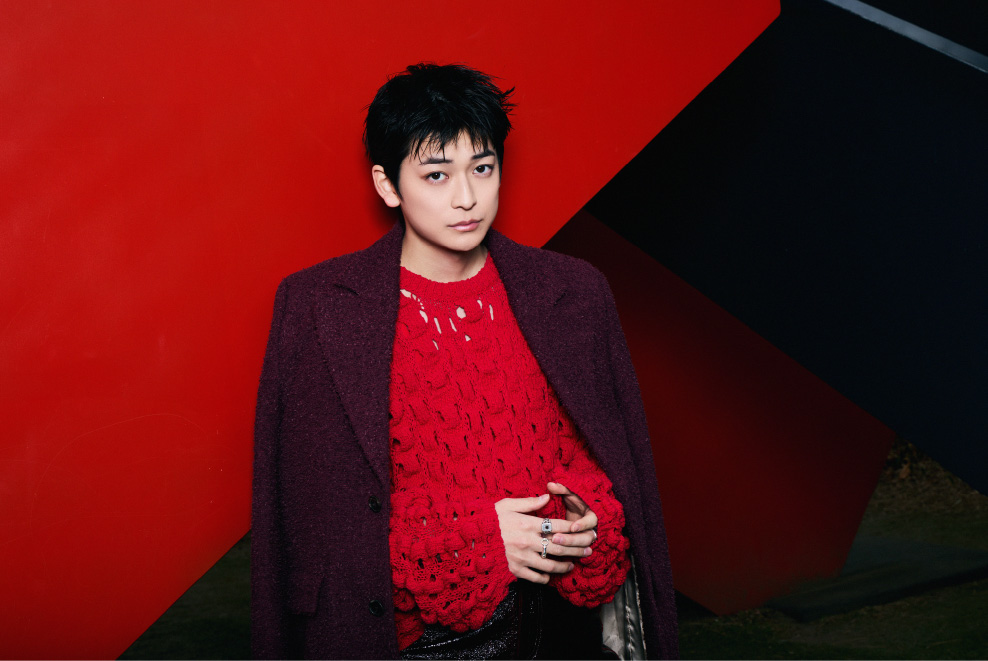

数々の映画やドラマに出演し、いまや日本を代表する俳優のひとりである、松坂桃李さん。出演のオファーもひっきりなしに届く。したがって撮影が毎日のように続くことも珍しくないが、かつては、クルマでの移動を役と向き合うためのプライベート空間として活用していたという。

「30代前半あたりまでは、ありがたいことに常に何らかの作品に携わっていました。そのため撮影している作品に関連した音楽を車内で流しながら、覚えなければいけないセリフを頭に叩き込んでいました。舞台に出演している期間には、セリフをボイスレコーダーに録音して、それを聴きながら移動することもよくありました。緊張の糸を切らさないためにも、僕にとっては必要な時間だったんです」

松坂さんにとっては、クルマは移動手段であると同時に、仕事に備える、もうひとつの楽屋のような存在だったわけだ。ただ、それも結婚を経て、変化したと語る。

「家族ができると、ひとりだけクルマに籠るとか、そんなことは言ってはいられないですよね。何事も家族が優先なので、自然とそういう時間をつくらなくなりました。むしろプライベートでクルマに乗るときは仕事のことを忘れて、家族と一緒に過ごすための時間になりました。人目を気にせず移動できますし、運転できそうな距離のお出かけだったら、ほぼクルマです。疲れたら家族も車内で寝てくれますし。ドライブのBGMも独身時代はクラシックやジャズなど歌詞のない音楽を流していましたけど、いまは子どもと歌えるディズニーソングです」

演じるために必要だったルーティーンがなくなったものの、この変化をすぐに受け入れることができたという。自分の時間がなくなってしまったと嘆くこともない。むしろクルマで過ごす家族との心地よい時間に癒されていると語る。

そんな松坂さんの生活に欠かせないアイテムになっているクルマだが、どんな車種に乗りたいのだろうか? ちなみに公開を控えている『父と僕の終わらない歌』には、60年代のクラシックなアメ車が劇中として登場している。味わい深い経年変化をまとった、スカイブルーの車体が横須賀の海沿いを疾走する姿は、それだけで絵になる。

「一度は、僕もクラシックなアメ車に乗ってみたいですね。燃費もいまのクルマと比べたら、ひどく悪いし、エンジン音も大きい。しかも空調がほとんど効かないこともあるだろうから、快適さでいえば選択肢には入りません。でも、手がかかるからこそ、愛着が湧くのだと思います。けっこうマメなタイプなので、日々のメンテナンスも苦ではありません。手入れしながら、長く乗る。一度は、そんなクルマに乗ってみたいという思いはあります」

燃費が良く、財布に優しいエコカーも悪くないが、クラシックなアメ車への憧れは全男子が同意するところだろう。

「クラシックカーの窓を開けっぱなしにして、海沿いを走ったら、気持ちいいだろうな。国道135号線を経由して熱海のほうに向かって、最後は温泉に。そんなドライブがいつかできたら、最高ですね。ただ、周りにいる家庭のある友人を見ると、最終形態はミニバン。結局それが最適なのかもしません(笑)」

来たる5月23日に公開される映画『父と僕の終わらない歌』で松坂さんが演じるのは、寺尾聰さん演じる間宮哲太の息子・雄太だ。寺尾聰さんは本作への出演を決めた理由のひとつに、松坂さんとの共演を挙げていた。

「寺尾さんとは同じ作品に出演したことがあったものの、現場をともに過ごすことがほとんどありませんでした。今回は親子の間柄。僕のほうこそご一緒できて、とてもうれしかったです。さらに歌手でもある寺尾さんの歌声を間近で聴ける、本当に貴重な役でした。光栄で、ラッキーとしか言いようがありません」

劇中、寺尾聰さん演じる間宮哲太はアルツハイマー型認知症を発症し、記憶を失っていく。そのせいで家族の絆に亀裂が入り、家庭崩壊する寸前までに追い込まれる場面も。しかし、その危機から一同を救ったのは、愛する音楽だった。カーステレオから流れる懐メロにあわせて歌うときだけは、いつもの姿に戻る父親。

実は、本作は2016年にイギリスで実際にあった出来ごとをモデルにしている。そして感動的な逸話にスポットを当てるだけではなく、病と戦い続ける家族の苦悩もしっかり描いているのが特徴だ。

「きれいごとだけでは終わらせず、家族の衝突も、そのまま描いています。病というのは、患った本人はもちろんですが、家族やその周りにいる人たちにも影響を及ぼします。それにどう立ち向かい、病と付き合っていくのか。今回はクルマや音楽が記憶を呼び戻す鍵として出てきますが、幸せを感じる瞬間は人それぞれです。ぜひ、本作を見ながら、自分にとって大事なものは何か、そして家族と過ごす時間について思いを馳せてもらえたら、うれしいです」

本作が現実離れしたお伽話で終わっていないのは、実話をベースにしているからであり、松坂さんをはじめとした役者陣の確かな演技力があってこそ。誰の胸にも迫るであろう良作になっている。