2022年は20世紀を代表するアメリカの劇作家アーサー・ミラーの戯曲「みんな我が子」に出演した森田 剛さん。第二次世界大戦後を舞台にしたこの作品、森田さんは、時代に翻弄される若者を表情豊かに、説得力のあるセリフ回しで観客を感動に導いた。そして2023年、ノルウェーの劇作家ヘンリック・イプセンの1886年に書かれた「ロスメルスホルム」で、新たな時代に向けて前向きに生きるヨハネス・ロスメルを演じるわけだが、世間の高評価に反して「海外の戯曲は得意ではない」と森田さんは控えめだ。

「英語を日本語に変えた時に何通りかの表現ができると思うのですが、どれをチョイスするかによって意味合いも変わってくる。でもその解釈のうちどれがいいのかを考えることだけに時間をかけられないわけで、そこに言葉の壁を感じてしまう。前回の『みんな我が子』では自分が一定のハードルを越えられなかった思いがあって、『これでダメだったらやめよう』と思うくらい海外の戯曲には苦手意識があります。でも僕に声をかけてくれたスタッフの方々の気持ちに応えたいという思いがまずありますし、得意じゃないところに飛び込んでいくというのは自分にとってチャレンジでもあります。そこに自分の可能性を感じているんです」

敢えて、再び“挑戦”をする意義の中には、この作品の演出が栗山民也さんだからというのも大きい。

「今までに栗山さんの作品を拝見したり、他の方から栗山さんの演出の印象を聞いたりしているので、ご一緒出来るのが楽しみですね。この役を通して栗山さんとたくさんのコミュニケーションが取れたらいいなと思っています。僕は毎回舞台に出演すると、演出家の方に自分の中にあるものを引き出してもらえる感覚があるんです」

古く凝り固まった時代から新しく解放されつつある時代のなかで、保守的な思想と進歩的な思想の人々との対立を、緊張感ある心理描写で描いた「ロスメルスホルム」。演じる側だけでなく観客側にも「集中力と体力」が必要ではないかと森田さんは分析する。

「イプセンの原作は『言葉ではこう言っているけど、裏ではどう思っているかわからない』というところが多いと思うんです。それを考えながら観ると、集中力と体力を使う気がします。僕も観劇をするのは、正直疲れるんですよ(笑)。生の舞台から発されるパワーを、観るほうも“直”で受けるわけだから。でも難しい作品には難しい言葉も多いけど、自由に解釈するのがおもしろい。舞台に立っている人たちのエネルギーが一方通行なものではなく、観ている人たちも含めてひとつの空間をつくれるところに、僕は舞台の魅力を感じているんです。携帯電話で観る映像とは明らかに違う感覚がそこにはあるので、観劇をまだ体験したことがないという方も、一度は味わってみてもいいんじゃないかと思います」

森田さんの存在感を増すようなシンプルでカジュアルな着こなしは、度々注目されている。インタビュー掲載時の「GOODA」はファッション特集であることから、その「こだわり」を聞いてみた。

「好きなものと嫌いなものははっきりしています。でも『そのポイントは何?』と言ったら、“肩が凝らない”ことくらい。着てみて重たくない洋服を選んでいますね」

グループ解散後、俳優として多忙を極める森田さんが、ここ数年プライベートで「こだわっていること」はメダカの飼育だという。

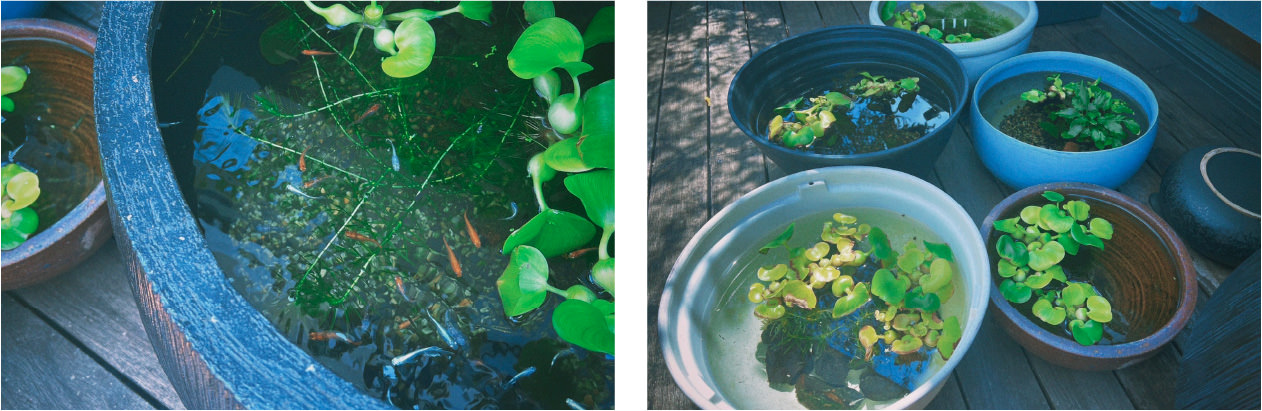

「もともと植物が好きで蓮を育てるために大きめの鉢を用意していて、そこに『メダカがいたらいいかな』と思ったのが始まり。2〜5年前に飼育を始めた当時はメダカには黒、白、オレンジ、シルバーといった種類しかいなかったんですが、今はいろんなタイプのメダカがいて、ラメのメダカも出てきています。ロケで地方に行った時に見つけたら買う、ということを繰り返していたら、どんどん増えちゃって。今はベランダに大きい鉢が3個と小さいのが9個、何百匹かいます。癒され……ているんでしょうかね……。キレイだからずっと見ていられる。世話は時間もかかるし、すごく気を使うんですけどね。糞を取って水を替えて、卵がついていたら取ってバイ菌がつかないようにしたり、休日はほとんどベランダにいます。でもなんだか愛しいんですよ」

取材時点ではまだこの舞台に「本格的なスイッチは入っていない」と言っていた森田さん。いずれこの舞台に集中することになる森田さんにとって、メダカとの生活は日々の癒しになるのだろうか?

「いや、僕はそういうところは案外冷たくて、あんなに世話をしていたのに舞台に集中すると急に人任せになります(笑)。脚本を読むのが好きなので、そこにたくさん時間を使いたいですね。しっかり準備することが大事だと思っています」