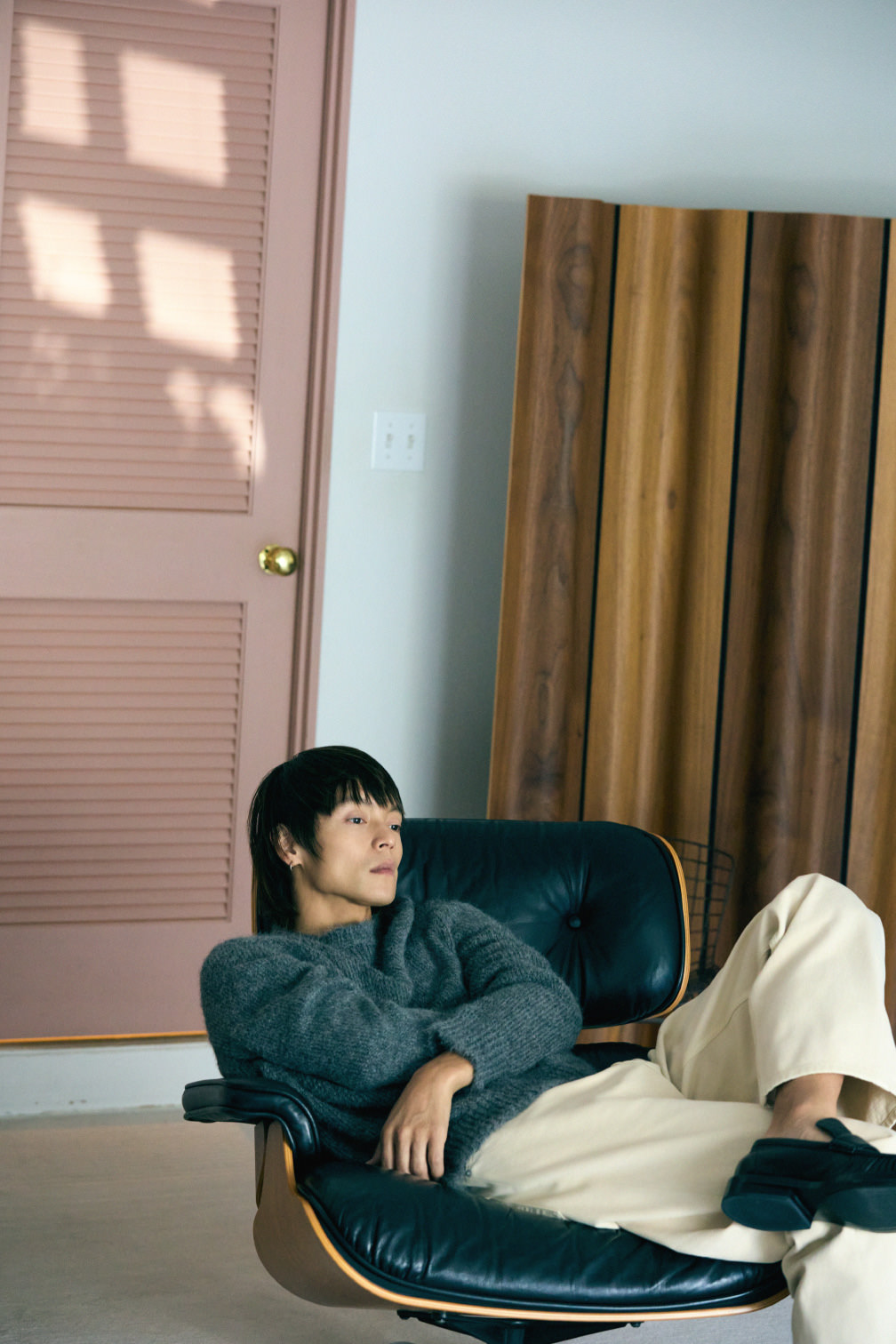

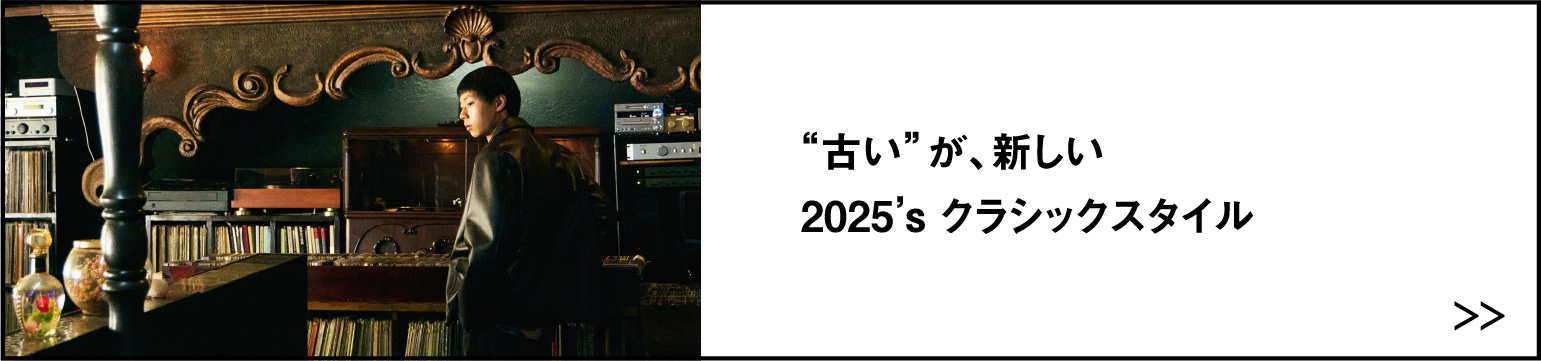

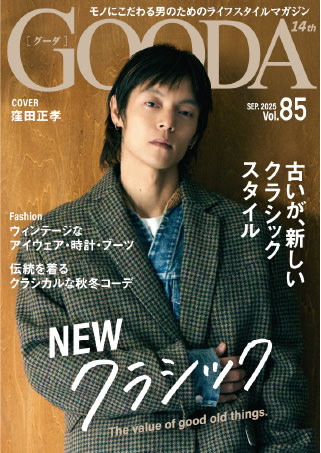

クラシカルな衣装に身を包み、カメラの前に立つ窪田正孝さん。見る者を魅了する、鋭くも凛とした視線が印象的だ。窪田さんは以前、インタビューで断捨離を行い、身の回りのモノを整理したと私生活における変化を明かしていた。20代の頃は、好きなクルマやバイクにお金を使っていたというが、どうして、そのような境地に至ったのだろう。そこには仕事への向き合い方が影響していた。

「仕事を続けていると、どうしてもいろいろなものが付着していきます。人生もそう。しがらみもできるし、経験も付いてくる。経験値といえばポジティブに響きますが、それに縛られはじめると、新しいことを受け入れる余白を奪うモノになったり、自分だけの世界に固執する原因にもなるので、良い面ばかりではないと思っていて。最初は気にならない小さな付着だったとしても、年月を重ねるうちにコリのように固まっていく。僕はそれに違和感を感じるようになり、モノを整理して身軽になることで、心に余白ができるようになりました」

モノに依存しなくなると、気持ちが軽くなり、物事をシンプルに捉えられるようになったという。そして、心が豊かになった。また、役者という仕事では、何かを足すことに意識が向きがちだと語る。

「この感情を足せば、もっと良くなるのではと、とにかく足すことに重きを置いてしまいがちですが、僕は引き算をしていくことにフォーカスするようにしています。どんどん無駄なものを削っていくことで、役を掘り下げていく。日々の生活も同じですが、いまは、そんな引き算が基盤にありますね」

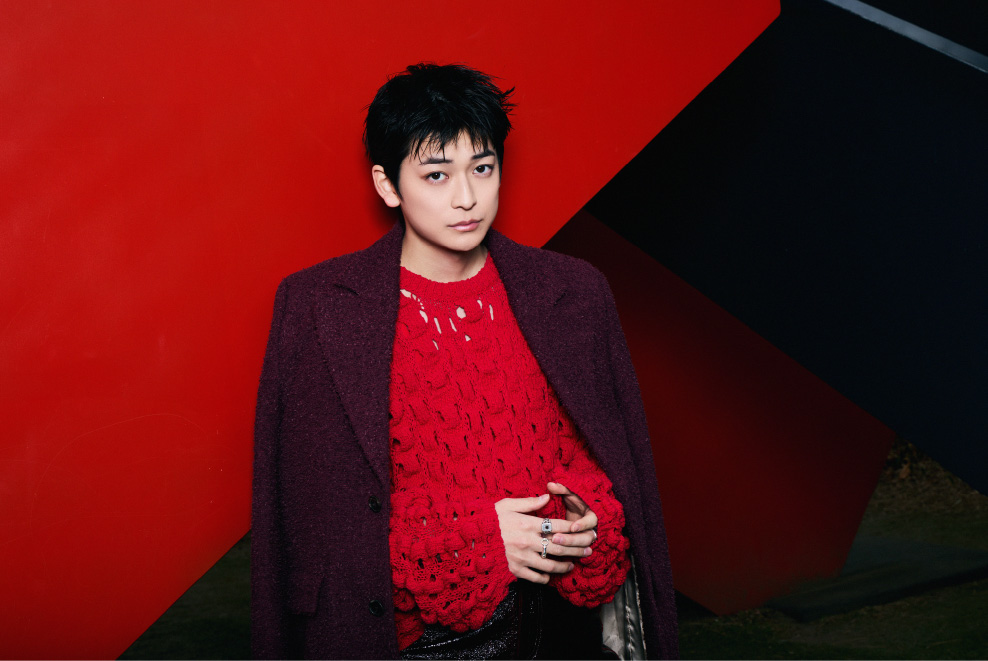

9月19日から公開される映画『宝島』で、窪田さんはレイという青年を演じている。米軍基地に忍び込んで物資を盗み、困窮する住民らに配る「戦果アギヤー」と呼ばれる集団で育ち、兄のオン(永山瑛太)はカリスマ的なリーダーだった。その兄が失踪し、レイはヤクザの世界に身を投じる。修羅の道に落ちたレイはナイフのような鋭く冷たい狂気を振りかざす。その鋭さはスクリーンを切り裂いて、こちらに届きそうなくらい研ぎ澄まされていて、鑑賞中は背筋が凍る思いだった。だが、引き算だと聞いて、腑に落ちた。

「人って生まれたときは、絶対的に純粋なはずです。それが家庭や学校、社会で揉まれることで、色がついていく。でも、僕は生まれたての純粋無垢な色を取り戻したいと思っています。そうすれば、本来の自分に戻れる気がするんです。そういう意味でも付着したモノを取り除いていきたい。演じる上で経験は大きな武器になりますが、色に染まったとしても、すぐに白に戻れる、最近はそんな柔軟力のほうが大切な気がしています」

スクリーンで見た窪田さんの狂気に、恐怖したことを素直に告げると、穏やかな表情でこう返してくれた。

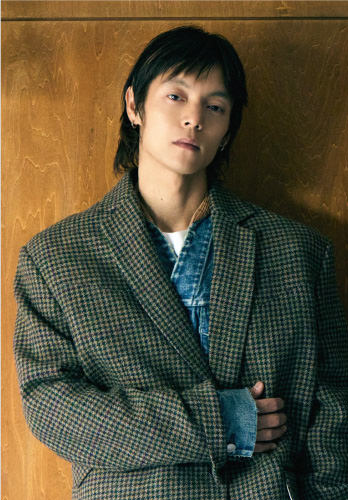

「子どものころから、褒められるよう良い子でいなきゃと思っていました。誰しもそういう面があると思いますが、僕は三男で兄が二人いたこともあり、演じるのが得意だった。それに、昭和の横浜で育ったので、周りに怖い人がたくさんいたんです。そんな怖い大人たちの振る舞いをヒントに、殴るタイミングやタバコを吹かす仕草、自販機でのお金の出し方などの細かい動きを自分なりにイメージして、役を自分の中に落とし込みました」

また、本誌の特集テーマである“クラシック”についても聞いてみた。

「クラシックって、流行に流されない、普遍的という意味なんですか? それを聞いて思うのは、俳優もクラシックな仕事だということですね。遥か昔につくられた映画を、いまでも観ることができる。ということは、いま撮影している僕らの映画だって、クラシックとして残っていく可能性があるということですよね? それは誇りに感じます。自分の生き方を曲げずにクラシックに生きるのが、どんどん難しくなっている時代です。大多数の人が選ぶモノのほうが、評価されがちないまの社会で、ファッションひとつとっても、自分がおしゃれだと思うスタイルを貫き通すことは大変で、一種のエゴのようなものかもしれない。ただ、歴史をみれば、そんな人たちが世界を変えている気がします」

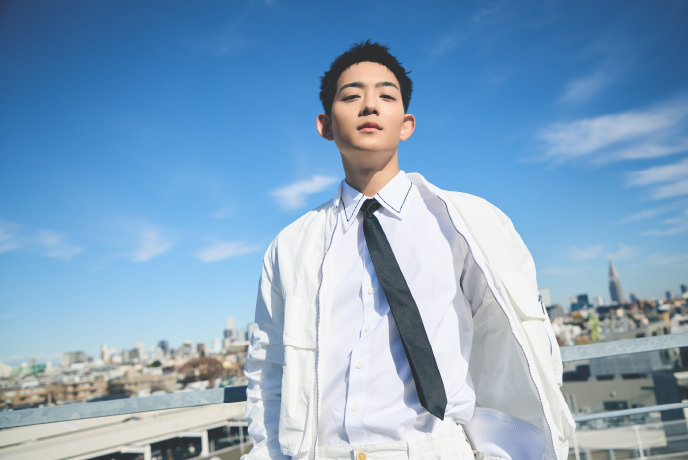

映画『宝島』は主演を務める妻夫木聡さんのほか、広瀬すずさんや永山瑛太さんなど、豪華なキャスト陣に加え、大河ドラマ『龍馬伝』、『るろうに剣心』シリーズで知られる大友啓史監督がメガホンを取ったことでも話題の作品だ。邦画では異例の製作費25億円をかけ、戦後の沖縄を破格のスケールで描いている。

「作品の企画書を読ませてもらったとき、いまの時代に、このテーマで映画をつくる、かなりの熱量を感じました。沖縄の戦後の歴史をエンターテインメント作品として届けようという、その挑戦にまず惹かれました。でも、僕にとって重要なのは、誰と一緒にやるかで、本作は監督が大友啓史さんで、キャストは妻夫木さん、瑛太さん、そして、すずちゃん。彼らの名前をみて、もう純粋に飛び込みたい! と思いました」

戦争を題材にした映画は多くつくられているものの、戦後の沖縄が本土復帰する、その前後の動乱を描いた作品は数少ない。当初は沖縄の本土復帰50周年のタイミングで公開する予定だったが、コロナ禍もあり、撮影が二度も延期に。結果、企画から完成まで6年がかりとなった。

「およそ1ヶ月間、沖縄でロケをしたのですが、現地入りして、その足で佐喜眞(さきま)美術館に行きました。そこには沖縄戦を描いた絵画が展示されているのですが、撮影の前に立ち寄れたのは、とても良い経験でした。いまの時代を生きる僕らが戦争画を見ると、どうしても怖いとか可哀想という感情が先立ちます。食べるモノも着るモノもろくにない絶望的な状況で、米兵の影に怯えながら、防空壕で生活しなければならない。その感覚は僕らにはとてもじゃないけど想像ができないし、簡単には言葉にできません」

昔の人物を演じるのではなく、当時を生きる人になりたい。そんな想いだったのかもしれない。佐喜眞美術館訪問後、改めて台本と向き合ったという。

「本作は戦後の沖縄が舞台で、歴史的な背景がある物語ですが、難しい話ではなく、観てもらえたら何かを感じてもらえると思っています。この映画で描いていることは、映画の世界だけの話ではなく、現実に起こったことがベースになっています。戦争が起こり、日本が敗戦したこと。その当時の沖縄がどんな環境に置かれていたのか。それを知った上で、これからどう生きていくのか。それとも知らないで生きていくのか。両者は全く違うことだと僕は思います。この映画が、何かを考えるきっかけになってくれたらうれしいですし、自分の中にある大切な宝物に気づいてもらえたら幸せです」