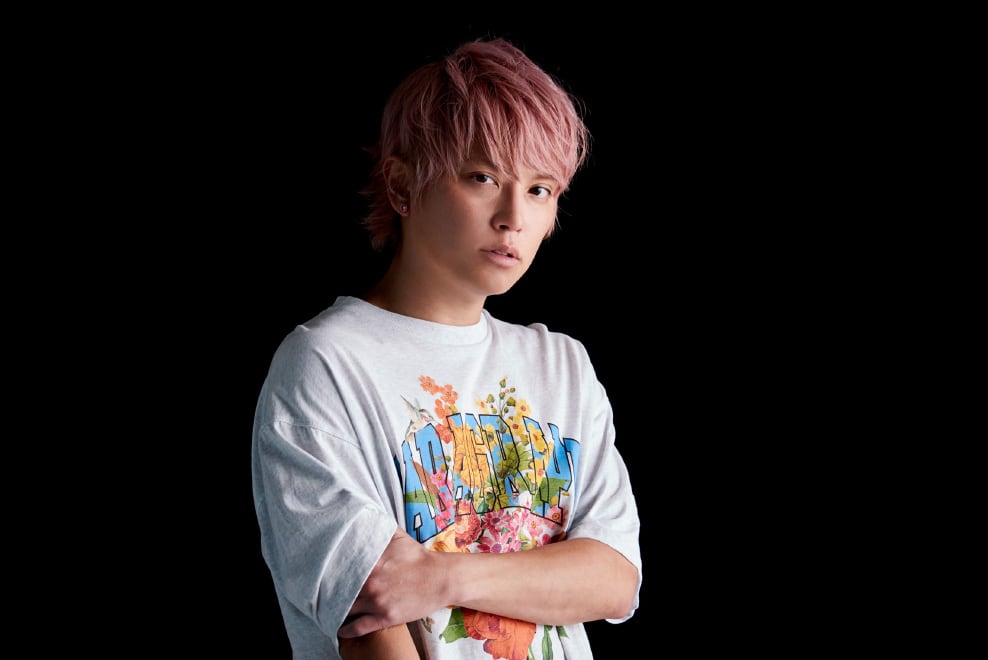

見た目から絵を描く姿までを北斎として生きたこの作品の撮影について、写真家としての“今”、そして俳優としてのこれからなどを、穏やかな語り口調と優しい眼差しで語ってくれた。

毎年のように展覧会が開かれ、日本のみならず世界中に熱狂なファンを持つ、江戸時代の浮世絵師・葛飾北斎。映画『おーい、応為』では、老境に差しかかりながらも創作への執念を失わない破天荒な北斎を、永瀬正敏さんが演じている。晩年の北斎像にリアリティを宿すため、減量したり実際に剃髪を行うなどして、渾身の役作りでこの役に臨んだ。

「年を取るにつれて、やせ細っていくというよりも“小さく”なっていきたかったんです。残された文献などから北斎の姿を見て、頭髪も『地毛でいこう』と最初から決めていました。一度剃ってしまえば自分の姿は見慣れましたけど、ちょっと寒かったですね(笑)」

自身の姿を北斎に近づけるだけでなく、本作の浮世絵監修を務めた日本画家の向井大祐氏、松原亜実氏の指導のもと、撮影前から浮世絵を特訓。撮影の合間は時間を見つけては、絵を描き続けたという。

「下手だからですよ。撮影現場の小部屋で、宿泊先のホテルで、時間があれば練習していました。“北斎としての説得力を持たせたい”というよりも、自分自身の不安材料を消したかったんだと思います」

土間に置いた紙に前屈みで向かって描く姿勢、迷いのない手の動き、そしてそれを描く手の爪に残る汚れが印象的だった。

「爪は、最初は生活の汚れ、そこに“北斎ブルー”(北斎が浮世絵で多用した、透明感のある鮮やかな青色)もプラスしています。北斎の時代では手で絵の具を混ぜていたのですが、北斎の性格上、頻繁に手を洗ったりしないだろうということになり。その辺のゴミくずで拭いて投げ捨てていたんじゃないかなと。そうすると爪の中には汚れが溜まっていくはず。爪は伸ばそうと思っていたので、メイクさんと相談して爪の汚れにも“段階”をつくったんです」

この作品の制作が持ち上がったのはコロナ真っ最中の2020年頃。少しコロナが落ち着いたところで永瀬さんに出演のオファーがあり、2023年に撮影がスタート。葛飾北斎を演じるにあたり、画集を見たり文献を読んだりして、北斎に関する知識を高めてきた。

「購入した画集は、いつでも見えるところに置いていました。文献もいろいろと読みましたが、北斎についてのエピソードはほとんどが伝聞で、研究する方によっても解釈は違うんです。なので、今回僕の信じる北斎の“指針”は、大森立嗣監督による“脚本”でした。基本的にその北斎像を演じていましたが、僕からアイディアを出したのはひとつだけ。北斎コレクターの方に『北斎は刷り師に“しじみ汁のように刷るんだ”と言いつけた』というエピソードをお聞きしたんです。そのお話を大森監督に伝えたら、監督が『それ、セリフに入れましょう』と」

以前も作品を共にした、大森立嗣監督の現場は「日本映画のスタンダードになってほしい」と、厚い信頼を寄せる。

「最初は『自由にやってください』と役者に演じさせて、その動きを目を離さずに見て、シーンごとの“核”となるものを瞬時にキャッチする。その時点で自然と役者と監督の間に信頼関係ができあがるんです。また、大森監督は決断が早く、余計なものは一切撮らない。かといって、時間が迫ってあわてて撮ることもなく、じっくりと撮るんです。そうするとスタッフの顔つきも変わってくるし、それぞれからのアイディアもどんどん出てくる。俳優にも余裕が出てきて、ほかに準備できることも増える。時代劇の撮影現場で“2時間巻き”なんて、なかなかないですから。全ての映画の制作現場が、こんなふうになっていったら素晴らしいなと思っています」

この作品は、北斎の娘であり右腕として活躍した、当時はめずらしかった女性の絵師・葛飾応為を描いたストーリー。豪胆で自由、家事全般は苦手という長身のお栄(のちの応為)を長澤まさみさんが演じている。永瀬さんが北斎を演じ切れたのは、長澤さんの応為があったからこそだという。

「ほとんどストーリー通りに撮影が進んでいったと思いますが、お栄が夫に離縁されて北斎のところに出戻ってきた物語初旬のシーン。戸をガラッと乱暴に開ける音、土産の饅頭を投げおく姿、『しばらく厄介になるぞ』というセリフの言いまわし。もうこの時点で、長澤さん演じるお栄が、僕の演じるべき北斎をつくってくれたと思っています」

俳優と並行して写真家としても活動していることもあり、この作品の撮影現場でも多くの写真を撮ったのでは?と聞くと……。

「いつもなら、もっといっぱい撮影しているんですが、今回は少ないんですよ。頭剃ったおじいちゃんが現代風のデジタルカメラをぶら下げて、現場で『長澤さん、ちょっといいですか?』とか声かけるのもね(笑)。だから撮影が終わった後のセットをたくさん撮りましたね。北斎とお栄の暮らす長屋は『そこまでしなくても』というくらいリアリズムを追求しているんです。本物の魚の干物が干してあるし、食べかけの食事もそのまま置いてあるしで、本当ににおってくる。その状況をどうしても残しておきたくて、片付けられる前に撮影しました」

2013年にGOODAに登場してくれたときの写真を見せると「12年前!いやですねぇ。このときの写真と顔だけ替えてもらえないですか?」と笑っていた永瀬さん。この号でもカメラについての愛を熱く語ってくれたが、それから12年、カメラとの付き合いはどう変わったのか。

「絶対に言えることは、写真を撮ることがより“好き”になったということですね。僕の祖父は写真館をやっていたのですが、以前実家の倉庫を整理したときに研究ノートやネガがたくさん出てきて、それを見ていたら彼がどれだけ写真が好きだったかが伝わってきたんです。戦争がなければ僕は写真館の孫だったはず。祖父が撮影したのはほぼポートレートだったこともあり、僕も年齢と共に『人物を撮りたい』という気持ちが強くなってきましたね。新しいカメラを買うのはもう“打ち止め”という気持ちはあるんですけど、良い機能のついたカメラが出てきたらワクワクするし『これなら買ってもいいか』と枠を広げていっちゃうんですよね(笑)」

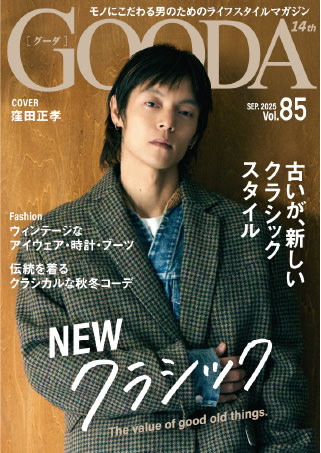

公開中のGOODAの特集テーマは「クラシックスタイル」。カメラに関してもアンティークなものにも興味があるのかといえば……。

「昔、香港の古道具屋で半値以下に値切って買ったライカが偽物だったことがあって。ウキウキして現場に持っていって、渥美清さんを撮らせていただいたのに、現像したら全然ダメだったんです。それ以来は慎重ですよ。古いものは、古着の革ジャンは買いたくなりますね。あと古いもので大事にしているのは祖父のネガ、祖父は絵も描いたのですが木の板に描いた小さな絵。裸の女の人が描かれたちょっとエッチな絵で、子どもの頃から気になっていたんですよね(笑)」

晩年になっても「猫一匹まともに描けない」とこぼしたという北斎。役者としてデビューして40年以上が経つ永瀬さんも、その言葉に「共感できる」と即答する。

「今くらいの年齢になっていたらどんと構えて、『何でもこい』と言う役者になっているはずだったんですけどね。実際は、毎回出演作は“デビュー作”みたいなものですよ。自分の演技はいつまでも客観的には見られないし、アラを探しちゃいますね。かといって時間を置いて同じことをやろうとしても、なかなかそれを超えられない。次の作品は自分の持つ力の120%で挑みたいといつも思うし、『もっと上手くなりたい』と言う北斎の気持ちはとてもよくわかります』

最後に人生の少し先輩としてGOODA読者へのアドバイスをお願いすると、淀みなく質問に答えてくれていたそれまでと変わって、躊躇する。

「いやいや、僕のアドバイスなんて参考にならないですよ。ただ言えるのは、大変な時期も含めてそのときの状況をひたすら楽しんだほうがいい、ということですかね。“大変だからおもしろい”と思えば、どんどんいい方向に転換していくんじゃないかなと思います」