シャッターの感触や

モノの手触りが

〝今〟を実感させてくれた

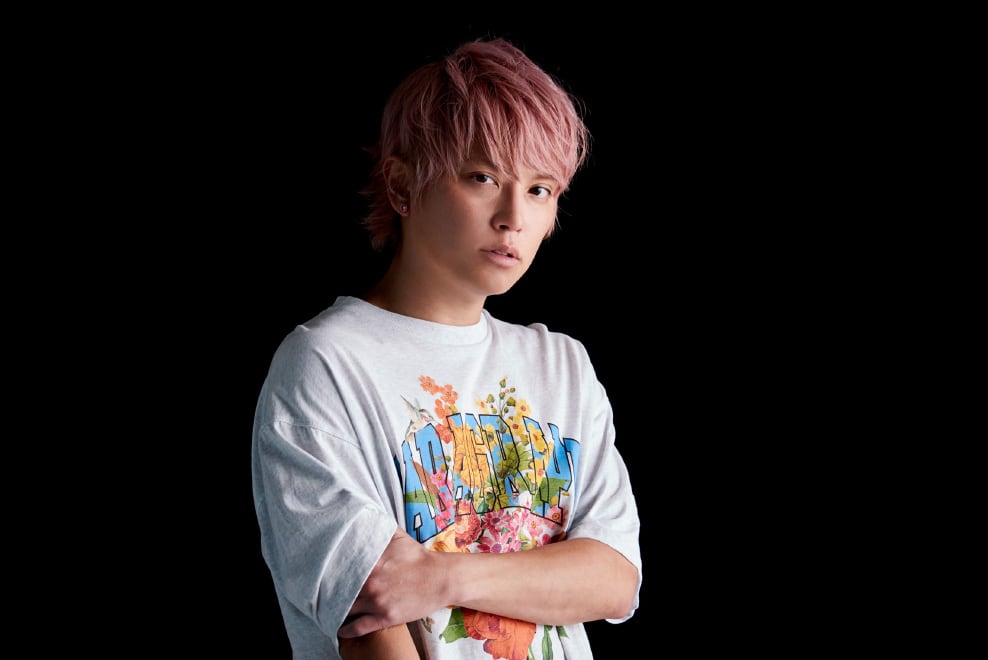

愛用する2台のフィルムカメラを持ってきてくれた永積さん。どちらも写真好きなら「おっ!」と目を惹かれる、1980年代の国産カメラを代表する名機たちだ。

「ひょんなことから始めたんだよね。友達でミュージシャンの青葉市子ちゃんとお茶していたとき、フィルムで撮った写真を見せてもらったら発色がとても良くて。で、たまたま近所で同じカメラが売ってたから、マネして買ったのがきっかけ(笑)」

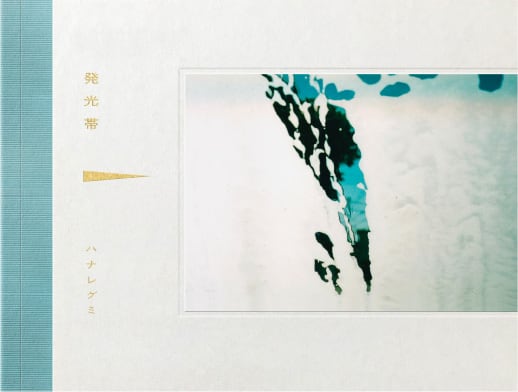

レンジファインダーのミノルタCLEに、一眼レフのニコンFM2。ライカやカールツァイスのレンズもそろえ、それぞれのカメラにカラー、白黒フィルムを入れて使い分けている。1月にリリースされたシングル「Quiet Light」や最新アルバム「発光帯」のジャケット写真、そして新しいアーティスト写真も永積さん自身が撮影したものだという。

「これ(CLE)は2年前くらいに買ったのかな? ライカのM型レンズが使えると知って。FM2は絞りもシャッタースピードも全部自分で決めるから、カメラの勉強にいいなと思ったんです」

気ままに撮影を楽しんでいたが、昨年の夏、コロナ禍のなかでより、カメラとの関係性が深まったという。

「モノとしての重さとか、カシャンっていうシャッターの感触が、取り立てて変化のない毎日のなかで、“今”を実感するのにちょうど良かった。音楽って何かを直感してもかたちにするまですごく時間がかかるでしょう? 今回のアルバムをつくっている時期だったし、現像に出してから数日かかって戻ってくるスピード感にもちょっと救われたのかも」

以前ならレコーディングが始まるとスタジオに籠もりがちだったが、カメラをきっかけにおのずと外に出る機会が増え、街を歩きながらさまざまな思いを巡らせたという。

「意外と、景色や瞬間を見ているんだなって気付いたんです。『じゃあね』っていうときの別れ際の顔とか、一瞬の人の表情が残っちゃうんですよね。それをスナップ写真のように自分のなかの“棚”にしまっているのかな? 動画より1枚で記憶したほうが、いつまでも枯れていかない感覚があるのかもしれない」

写真を撮ることは、自身の曲づくりを見つめ直すきっかけにもなったという。

「自分の歌詞は、何枚かの写真で描こうとしているのかなって。ストーリー仕立ての発想ではなくて、例えば『家族の風景』(1stシングル)の歌詞みたいに“ハイライトとウイスキーグラス”だけを見て、人の気配を感じたり、対話ができちゃうというか。

その人とちょっと距離があって、自分勝手に想像しているほうが、間近に感じられる――。そんなことを思ってたんですよね。自分と対話するうえで、写真はとてもいいものだなって」

粛々と生き続けている

人や街並みが

ものすごくカッコよく見えた

もともと昨年末のリリースを目指していた今回のアルバムだが、コロナによってレコーディングが延期となり、つくる気持ちに戻すためにエネルギーが必要だったと永積さん。そこでも、写真がひとつの足がかりになったという。

「“印象”だけでいいんじゃないかという気持ちになったというか、音楽もあまり聴かなくなって、無音のほうが安心するような感じだったし、聴いてくれる人をどこかに連れていくものはつくりたくないと思ったんだよね。写真じゃないけれど、“見たまんまをカシャン”っていうものを自分も欲していたし。

こういう時期で、言葉や情報が多くなったでしょう? だから、その真逆にいきたいなって。むしろスカスカ、でもなんだか気持ち良いというか。そこに心を預けていいんじゃないかなって」

前作の「SHINJITERU」をつくり終えたあとに感じた“予感”にも変化があった。

「『SHINJITERU』は少し内省的で、あのときのインタビューでは、ここから新しく変わっていくんじゃないかとよく言ってたんだけど……。もしこういう状況にならなかったら、もっとフィジカルな歌い方で、ライブみたいにレコーディングしていたと思うんです。でも、今の時期にそういう歌は反響しない気がして。もう少しその場にとどまれるような歌い方や音色がないかなって。

だから、レコーディングにはかなり時間をかけた。たとえば『笑う月 〜ムーンライト〜』って曲は、弾き語りのデモ音源を編集してみたんですよね。それが面白くて。自分の声なんだけど時間を超えているというか、過去からではなく未来から届いているみたいな不思議な感覚になった。

あと、今回はトラックメイカーのmabanua君に何曲かアレンジをお願いしたんだけど、すごい新鮮で楽しかった。音の組み上げ方がまったく違っていて、まだまだ知らないことがいっぱいあるんだなって」

「できるだけ広く鳴らしたい」から、年齢とともに変化していく自分の声色をこれからも探っていきたいと語る永積さん。それにしても、アルバムのタイトル「発光帯」にはどんな意味を込めたのか。発光体ではなく発光帯。そんな言葉があるのかと検索したら“工事現場用の安全ベスト”しか出てこなかった。そのことを伝えると、大笑いして答えてくれた。

「『発光帯』は、まさしく写真を撮りながら思いついたフレーズ。街から人も車も少なくなった時期に、たまたま西東京の実家に行ってみたら、子どもの頃からある家もあれば、その横に真新しい建物が建ってたりして。もちろん懐かしさはあるんだけど、古いもののしぶとさを感じたんだよね。

そんな街の中で、自分の父親は80歳を過ぎても毎日仕事に行って、朝のルーティーンもまったく一緒なんですよ。たぶん、そういう生き方をしている人がたくさんいて、コロナになっても変わらず続けているわけでしょう?

そうやって日々、粛々と生き続けている人や街並みがものすごくカッコよく見えた。古くなっていくのではなく、次の次元に輝き出している状態というか。“発光”しているし、豊潤に“発酵”しているとも感じたんです。すると、『今が一番熱いんじゃないか!?』ってワクワクしてきちゃったんだよね(笑)。あの頃に戻りたいなんてまったくない。今ここにこんなに刺激してくれるものが実はあったんだ、俺らはどこにも行かなくていいじゃん、って。

だから、昼間とか早い時間にこのアルバムを聴くと、とても良いんですよね。憂いみたいなものが、日の光を浴びて蒸発して、発光していく――。自分自身、まだまだいけるぜっていう確認ができるんです」